Anmerkungen zum Ende der Ausstellungskunst

Veröffentlicht am

Hier endlich die Transkription meines Vortrags, den ich am 14.6.2005 an der Städelschule gehalten habe.

Darin lege ich dar, warum Ausstellung als Modus der Kunst keinen Sinn mehr

macht und welche Aspekte einer zukünftigen Kunst im Internet verwirklicht werden könnten.

The only tactic of resisting the institutional market for the freelance artist is to become the mediating machine him/herself, producing productivity and a self-governed networking. His/her work shifts to a multiplication of activities, contacts, formats of work, collaboration and presentation, allowing for the work-in-progress character to take on almost his/her entire opus, a working without work.

by Bojana Cvejic, at ARTmargins

Ich spreche hier als Künstler, - nicht als Kunsthistoriker - , über den Kontext meiner Arbeit, in dem sie sich seit einigen Jahren bewegt. Dadurch möge vielleicht besser sichtbar werden, was diese Arbeit ausmacht, und worauf sie sich bezieht.

Der Kontext heißt: das mögliche Ende der Ausstellungskunst

Und die Grundfrage lautet:

Wie wäre es um die Kunst bestellt, wenn es keine Ausstellungen mehr gäbe?

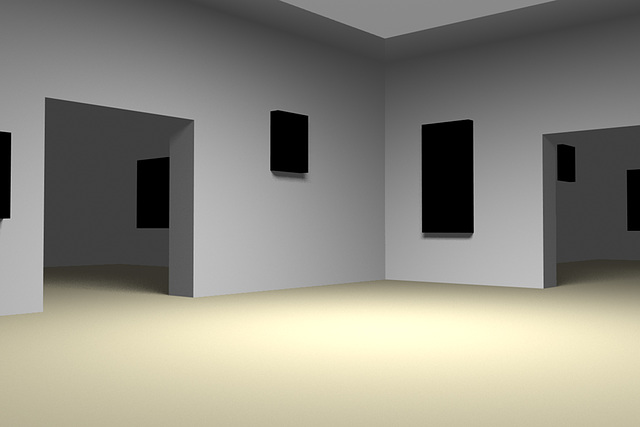

Dann wäre viel Leere allerorten. Die Museen wären leer, die Galerien wären leer, die Kunstmessen wären leer. Alles, was in irgendeiner Form Kunst der Betrachtung anböte, wäre davon betroffen.

Auch die Lehre, also die Kunstakademien, soweit sie Ausstellung in Form von Rundgängen, Jahres- oder Abschlussausstellungen im Programm hätten.

Dass das keinesfalls ein utopischer Zustand ist, zeigt das Beispiel einer mexikanischen Galerie auf der Art Frankfurt 2001(1). Innerhalb des üblichen Bildverhaus tat sich da ein leerer weißer Raum auf; in dessen Mitte ein Reisekoffer mit einigen Utensilien des Reisens, Wäsche, Tickets etc.. Am Rande saßen zwei Personen, die mir auf die Frage nach dem Sinn des Ganzen einen kleinen Zettel überreichten, auf dem kurz beschrieben stand, was schon in etwa zu sehen war. Man stelle sich vor, alle Galerien gingen so vor.

Statt hilflos einzelne Werke abzuscannen und mit dem Katalog meines Vor-Wissens von Kunst abzugleichen "alles nur Hängeware!" wäre ich plötzlich gezwungen, auf die Galeristen in ihren leeren Kojen zuzugehen und über Stand und Status ihrer Kunst zu befragen.

Aber Vorsicht, die Leere ist vielleicht eine notwendige Bedingung für ein Ende der Ausstellungskunst, aber noch keine hinreichende, wie Brian O'Doherty(2) an vielen Beispielen zeigt:

Robert Barry (1969)): "during the exhibition the gallery will be closed". Das ist keine Abschaffung der Ausstellung, vielmehr ihre Potenzierung, ihre Virtualisierung und Verlagerung in die Imagination aller Beteiligten. Von nun kann immer und überall Ausstellung sein.

Warum ist die Frage nach dem Status von Ausstellungskunst überhaupt relevant?

Darauf gibt es zwei Antworten:

- wenn das kleine, oben geschilderte Gedankenexperiment derart radikale Folgen absehen lässt, so ist zu fragen, wie es um eine Kunst bestellt ist, die sofort verschwände, wenn nur ein einziger Parameter ihrer Existenz wegfiele. Es ist anzunehmen, dass dieser Parameter (die Ausstellbarkeit) für die Kunst von entscheidender Bedeutung sein muss.

- und eine andere, die bedenkt, dass es für die allermeisten Künstler früher oder später zu einem Ende der Ausstellungskunst kommt. Wer nach Abschluss des Studiums nicht Fuß im Ausstellungsbetrieb fasst, hat nur noch wenig Chancen, seine Werke zu präsentieren.

Und auch der glückliche Rest wird irgendwann einmal mit dem Ende der persönlichen Kunstgeschichte konfrontiert. Mir liegt ein Ausstellungskatalog des Frankfurter Kunstvereins aus dem Jahre 1969 vor, der damals etwa 20 bekannte Frankfurter Künstler vorstellt. Von denen kenne ich, nach nur 36 Jahren, gerade noch einen, Thomas Bayrle.

Während in einem Parlament idealerweise alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind, ist das im Museum nicht der Fall. Meistens unter Berufung auf fragwürdige Qualitätskriterien.

Das als Vorgriff. Denn wir sind noch längst nicht am Ende der Ausstellungskunst.

Sie ist vorerst noch mein eigenes Ende der Ausstellungskunst.

Wie es dazu gekommen ist, dass ich selbst keine Ausstellungen mehr mache, die Ausstellung nicht mehr als Instrument zur Vermittlung meiner Kunst begreife, möchte ich anhand einiger biografischer Stationen schildern:

- Freie Kunstschule Hamburg 1985: Soziale Plastik

Mein Kunststudium begann ich 1985 an der Freien Kunstschule Hamburg, nachdem ich an mehreren Hochschulen nicht angenommen worden war. Die FKHH war von ehemaligen Beuys-Schülern als expliziter Gegenentwurf zum damaligen Akademienmodell, im Sinne von Beuys FIU, gegründet worden. Obwohl dort auch sehr traditionell Aktzeichnen und Malerei betrieben wurde, verstand sich die Schulform als Soziale Plastik, an der alle Beteiligten gleichberechtigt demokratisch mitwirken konnten. (Anthroposophische Vorstellungen von höheren Wesen mögen mitgewirkt haben.)

- HfBK Hamburg 1986: Alsleben Ich weiß allein nicht weiter Antwortnot

Ein Jahr später wechselte ich an die Hochschule für bildende Künste Hamburg, weil ich auch Einblick in den herkömmlichen Hochschulbetrieb nehmen wollte. Durch Zufall erfuhr ich von einer Aktion von Kurd Alsleben. Dieser hatte sich eines Tages mit einem Schild vor die Hochschule gestellt, auf dem zu lesen war: Ich weiß allein nicht weiter. Das hatte mich verstört; denn als Professor für Kommunikationstheorie am Fachbereich Visuelle Kommunikation war er doch von Amts wegen damit betraut weiter zu wissen. Die Idee hinter dieser ungewöhnlichen Aktion bestand darin, darauf hinzuweisen, dass Wissen kommunikativ, dialogisch, polylogisch (netzhaft) hergestellt und vermittelt wird. Dies stand im Gegensatz zur derzeit verbreiteten Auffassung, in den 80ern im Künstler wieder (immer noch) einen einsamen Seher, Wegweiser, Schamanen des Außer-Gewöhnlichen der Kunst zu sehen.

Beispielhaft für seinen Ansatz prägte Alsleben den Begriff 'Antwortnot': "Antwortnot entsteht bei Machtwechsel, mit dem Wechsel von Intentionen und Redeweisen unter Druck. "Deutlich kommt die Antwortnot unter (künstlerischen und intellektuellen) Strömungen hoch, während derer jeweils nur gewisse Fragen/Antworten/u.ä. möglich sind. Anderweitige Fragen/Antworten/u.ä. bleiben unverständlich oder werden überschwiegen in der allgemeinen Konkurrenz um Strömungsteilhabe."

- HfBK Hamburg 1987: Lingner

Ebenfalls an der HfBK Hamburg erfuhr ich von dem dort lehrenden Theoretiker Michael Lingner, die Qualität moderner Kunst werde durch die Qualität der Kommunikation über moderne Kunst erzeugt. Dies stand im Widerspruch zu der bis dahin von mir angenommenen Vorstellung, bestimmte Eigenschaften, die im Werk verankert wären, wären für die Qualität eines Kunstwerkes verantwortlich. Wenn dementgegen die Qualität der Kommunikation entscheidend wäre, welchen Status hätten dann noch die eigentlichen Kunstwerke?

- Wien 1988 Medienklasse: Abwesenheit von herzeigbaren Werken

1988 bin ich von Hamburg nach Wien an die Hochschule für angewandte Kunst zu Peter Weibel gewechselt. Medienkunst sollte fortan meinen Weg bestimmen. Wer jemals in einer Malereiklasse gearbeitet hat, weiß um eines, die Präsenz der Arbeiten, die in der Ausführung begriffen sind.

In der Medienklasse von Peter Weibel in Wien waren dagegen nie irgendwelche Arbeiten zu sehen, was ganz direkt mit dem Produktionsbedingungen zusammenhing. Im Falle von Videokunst wurde diese in einem U-Matic Studio erstellt, und existierte nur so lange, wie sich ein Band im Videorekorder befand. Bei Arbeiten am Computer war es ähnlich. Daten zur Bearbeitung brachten die Studenten auf Diskette mit, Ergebnisse wurden ebenfalls wieder auf Diskette gespeichert. Festplatten gab es noch keine.

Wenn nicht jemand ausdrücklich zu einer Präsentation lud, was nicht allzu häufig im Semester vorkam, bestand eine nur geringe Chance, ein Werk im Werden oder in Vollendung zu Gesicht zu bekommen.

Die Folge war ausufernde Spekulation im Medium der Sprache über die Natur der Arbeiten, mit denen die Kommilitonen beschäftigt waren. Mangels vorzeigbaren Ergebnissen mussten Werke beschrieben oder wenigstens auf ihre Produktionsbedingungen verwiesen werden: Er hat einen Mac II und einen Laserdrucker.....

- Frankfurt Beginn der 1990er Off-Spaces: Gartners, Fruchtig(3), Betonung des Eventcharakters. Einmaligkeit. Abgrenzung zum Ausstellungsraum.

In Frankfurt angekommen, Anfang der 1990er, kam ich in Kontakt mit der Off-Kunst-Szene, einer losen Gruppe von Kunstschulabsolventen, die nach der Präsentation ihrer Kunst an außergewöhnlichen Orten suchten. Leerstehende Ladenlokale, Fabrikhallen, Kellergewölbe, Tankstellen. Ihnen allen gemeinsam war die Einmaligkeit, die Singularität des Ereignisses, sein Eventcharakter. Mit Benjamin könnte man hier von einer Rückbesinnung auf den Kultwert des Kunstwerkes sprechen. Wichtiger als das Kunstwerk selbst(4) war der Rahmen, die Umgebung, die Ausgestaltung des Raumes, der Ablauf des Events.

- multi.trudi 2000: David Goldenberg - Ende der Ausstellungskunst.

Ihren vorläufigen Abschluss fand meine Ausbildung mit der Arbeit, die der Londoner Künstler David Goldenberg in meinem Kunstraum multi.trudi im März 2000 realisierte. Anfangs war ich skeptisch, ob des expliziten Titels Ende der Ausstellungskunst, der mir wie ein schlechter Scherz angesichts des kleinen abgelegenen Pförtnerhauses anmutete, das für mich keinerlei Bezug mehr zur Galerie oder dem Museumsraum aufwies. Als Zeichen jedoch erwies sich die Intervention von Goldenberg als überaus notwendig und richtig, verdeutlichte sie doch in unseren beiden Arbeiten eine Abkehr von jeglicher positiver Kunstauffassung. Fortan war Kunst durch ihre Abwesenheit bestimmt. Den Besuchern des gleichzeitig stattfindenden Rundganges alternativer Kunsträume in Frankfurt leuchtete das indes wenig ein: Guten Tag, was gibts denn hier zu sehen? Gar nichts, wir diskutieren das Ende der Ausstellungskunst. Danke, und Tschüss...

Zur Geschichte der Ausstellungskunst

Eine explizite Geschichte der Ausstellungskunst soll nicht Gegenstand dieses Vortrags sein. Stattdessen verweise ich auf das aufschlussreiche Buch von Oskar Bätschmann Ausstellungskünstler(5).

Darin zeigt Bätschmann, wie die Idee der Ausstellung im 18. Jahrhundert sehr zögerlich aufgenommen wurde, um dann im 19. Jahrhundert mit der Transformation des Künstlers in einen selbständigen Unternehmer zur vollen Entfaltung zu gelangen.

Die allen zugängliche Ausstellung wird als ein Mittel etabliert, Öffentlichkeit für den Künstler herzustellen, in der sich die Kunst zunehmend schwieriger, zurückgezogener, esoterischer gab, und so einen Keil ins Publikum zwischen wirklichen Kennern und in Unwissenheit zurückgefallenen Amateuren trieb.

Diese paradoxe Bewegung verhalf den Künstlern sich als Seher einer anderen, höheren Wirklichkeit zu profilieren, damit ihren Marktwert zu steigern, also, in Anlehnung an Benjamins Begriffe, den im Ausstellungswert aufgegangenen Kultwert auf sich selbst zurückzulenken(6).

Ausstellung wird dabei als ein Verfahren gesehen, bei dem ein Raum zur Betrachtung markiert und einem in der Regel passiven Betrachter gegenübergestellt wird. Der markierte Raum wird als fertig und abgeschlossen gesehen, der Betrachter hingegen nicht. Der Betrachter darf an dem markierten Raum keinerlei Veränderungen vornehmen. Veränderung hat sich nur am Betrachter in Form von Erkenntnisgewinn, Vergnügen, Wohlgefallen (sublimiert selbstverständlich) zu vollziehen.

Lingner

Michael Lingner versteht die Geschichte der modernen Kunst unter dem Aspekt ihrer fortschreitenden Autonomisierung(7). Zuerst emanzipierte sich die Kunst von äußeren Bedingungen, Hof, Kirche, Zünfte, Auftraggeber, dann von inneren Beschränkungen, der Lösung vom Gegenstand hin zur Abstraktion. Schließlich erreichte ihre Autonomisierung eine derartige Zuspitzung, ungefähr Ende der 60er Jahre, dass es nichts mehr gab, von dem sie sich weiter emanzipieren konnte.

Eine Fortführung der Autonomisierung konnte nur noch erreicht werden, in dem sich die Kunst gegenüber ihrer eigenen Autonomie für autonom erklärte.

Damit tritt die Kunst in ein Stadium ein, dass Lingner als Heautonomie beschreibt. Sie wählt aus ihrer eigenen Autonomie heraus, Gegenstände und Themen, die bislang außerhalb ihrer Autonomie lagen, und öffnet sich damit hin zur Gesellschaft.

In ihrer Folge erscheinen neue Tätigkeitsfelder der Kunst, die bis heute andauern. Kochen als Kunst, Sozialarbeit als Kunst, Forschung als Kunst, Engagement als Kunst, - nur um einige Beispiele zu nennen.

Damit ist die Trennung von Kunst und Gesellschaft nicht länger aufrecht zu erhalten. Analog zu O'Doherty konstatiert Lingner die Funktion des White Cube, des Ausstellungsraums, eine Isolierung der Werke von außerkünstlerischen Einflüssen wie auch untereinander ("unterscheidbare Positionen") zu schaffen, als erloschen.

Wenn die Autonomie der Kunst der Gesellschaft gegenüber als illusionär einzustufen ist, so kann Kunst ihre Eigenart nur innerhalb der Gesellschaft ausbilden.

Die Entstehung der Kunst verlagert sich daher in die gesellschaftliche Kommunikation.

Die Kunst ist nicht nur ortlos, sie ist auch gegenstandslos geworden. Die gesamte Öffentlichkeit ist zum Raum der Kunst geworden. Ihr bleibt nur die Wahl, so Lingner, zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten (nicht Sub-Kulturen) mit ihren je eigenen Kommunikationsbedingungen.

In Konsequenz dessen ist der Zeige-Charakter von Kunst verloren gegangen. Es existiert nichts mehr, auf das sich als Kunst deuten ließe. Kunst muss folglich nicht nur verstanden, sie muss auch verständigt werden.

Der Werkcharakter von Kunst wird zunehmen fraglich, denn nach Luhmann gibt es Werke nur noch, soweit mit Kommunikation über sie gerechnet werden kann. Insofern muss in der Kunst nur noch Kommunikation funktionieren, während alles weitere in den zweiten Rang einer dafür notwendigen Bedingung versetzt wird.(Lingner)

Das ist ganz entscheidend. Zwar erklärt uns O'Doherty, die moderne Kunst habe den Rahmen aufgelöst und den Sockel abgeschmolzen, in Wirklichkeit ist aber mit den Rahmen und Sockeln die Kunst ersten Ranges verschwunden, und nur noch die Rahmen und Sockel sind übrig geblieben. Ja, haben sich emanzipiert und sind an die Stelle ersterer getreten.

Dieser Umwandlungsprozess hat aber nicht vor den Werken halt gemacht, sondern hat auch die gesamte Belegschaft des Kunstbetriebs ergriffen. Die Künstler sind verschwunden, statt ihrer sehen wir Grafiker, Designer, Produktgestalter. Die Direktoren der Museen sind keine Kunsthistoriker mehr, sondern Manager, PR-Experten. Zumindest wird das jetzt von ihnen erwartet.

Und auch der Kurator, diese eminent allgegenwärtige Figur, war einst ein Subalterner aus den Tiefen des Museumsapparates. In ein Bild gefasst ist der Zustand der gegenwärtigen Kunst der einer stillen, unbemerkt gebliebenen Revolution, in deren Folge die alten Herrn verschwunden sind, und das einstige Dienstpersonal die Herrschaft übernommen hat.

Je funktionsloser (sprich unsinniger) sich die Kunst nach außen gegenüber der Gesellschaft gibt, desto funktionaler wird sie im Inneren. Das heißt, im Kunstbetrieb zu funktionieren, wird zur Funktion oder zum Funktionsersatz vieler Künstler.

Das wäre nicht weiter schlimm, wenn sich damit auch die Kunst gewandelt hätte. Stattdessen Restauration aller Kategorien. Es wird eine riesige Kommunikationsmaschine auf etwas angewendet, was längst der Vergangenheit angehört(8).

Lingner erklärt daher: Wenn die Materialisationen des Künstlers keine "Werk"-Funktion mehr haben, sondern systemtheoretisch als Programm(ierung) von Kommunikation aufzufassen sind, kann das, was Kunst sein soll, allein als Vermittlungsprozess entstehen.

Nach Lingner besteht die Krise gegenwärtiger Ausstellungskunst darin, dass sie immer noch von der Existenz und den materiellen Eigenschaften vor-gefertigter Kunst-Werke abhänge. Die Kunstwerke werden in aller Regel vor der Ausstellung von Künstlern angefertigt. Der Charakter der Ausstellung nimmt daher den der Re-Produktion und der Re-Präsentation ein(9).

Vielmehr müsse Kunst nunmehr als 'Vermittlungszusammenhang' verstanden werden. Wo immer diese Vermittlung stattfinde, sei von einer 'Produktionsstätte' auszugehen, also nicht mehr nur im Museum, in der Galerie, im Atelier, in der Akademie. Neben dem Künstler seien alle Beteiligten des Vermittlungszusammenhanges als gleichberechtigt aufzufassen und somit 'Produktivkräfte' der Kunst.

Wie eingangs schon angemerkt, kann Lingner aus diesen Bedingungen seine Forderung ableiten, die künstlerische Qualität sei abhängig von der Qualität der Kommunikation, und daher von allen zu verantworten.

Wenngleich hier auch das Jeder Mensch ein Künstler von Beuys anklingt, so sei auf die Unschärfe dieser Definition hingewiesen: nicht überall, wo Kommunikation anzutreffen ist, ist damit auch Kunst. Es bleibt bei Lingner offen, wie Kommunikation zu spezifizieren sei, um einen Kunstanspruch zu erheben.

Clementine Deliss (2001)

Mit dem Begriff der Produktivkräfte und der Produktionsstätte sind wir schon ziemlich nahe daran, was eines der Grundprobleme der Ausstellungspraxis ausmacht.

Nehmen wir hier die Londoner Kuratorin Clementine Deliss zu Kenntnis(10):

"I have to make an admission: I am confused about exhibitions. I am no longer able to believe in them [...] I don't believe in their level of productive uncertainty; it seems way too modest, far too safe. More specifically, I don't believe in their dynamics of transfer. For even those that play down their pedagogical remit still draw the process of interpretation into educational areas that cannot be avoided and no longer negotiated. The understanding of flows of information, channels with access, entries into problematics, the 'about' syndrome, all affect our use of exhibitions as environments that should be fundamentally unstable but, harnessed by these recourses, provide no hazard and offer no gamble.

Every time I go to a large show, I sense my own failure at not being able to respond to their language any longer. This sensation goes beyond the occasional moment when a particular art work affects me. [...] (-->Alsleben Antwortnot)

I still refuse to do exhibitions because, in my field of experience, they cannot produce adequate bridging mechanisms between discourses, a prerequisite for translation, for the inter-scenic, for the right to move around in this world and convey ideas through a process of ideomatic exchange. [...] In not doing exhibitions I just want to be more precise about who I am talking to. Which public is my public? Why has exhibitionmaking become so generic?"

Benjamin

Die von Lingner aufgeworfene Frage nach den Produktivkräften der Kunst lässt mit aller Klarheit an dem Text Der Autor als Produzent (1934)(11) von Walter Benjamin verdeutlichen.

Seine Arbeit zielt zwar vordergründig auf Literatur ab, lässt sich aber ungeschmälert auch auf die Kunst hin verallgemeinern.

Angesichts der Bedrohung durch den Faschismus geht Benjamin dem Problem nach, ob diesem die Literatur durch 'politische Tendenz' oder durch 'literarische Qualität' begegnen könne.

Nach seiner Meinung käme es eher auf die entsprechende 'literarische Technik' an, die er mit einem Verweis auf Bert Brecht zu exemplifizieren sucht: er habe als Erster an den Intellektuellen die weittragende Forderung erhoben, den Produktionsapparat nicht zu beliefern, ohne ihn auch (gleichzeitig) zu verändern.

Denn, ein Beliefern ohne zu verändern (wäre) "selbst dann ein höchst anfechtbares Verfahren, wenn die Stoffe mit denen dieser Apparat beliefert wird, revolutionärer Natur scheinen."

Er nennt solche Autoren Routiniers, die die Assimilationsfähigkeit des bürgerlichen Produktionsapparates unterschätzten.

Als Gegenbeispiel wird die Sowjetpresse genannt, mit Bezug auf den Autor Tretjakow: "Der Lesende ist dort jederzeit bereit, ein Schreibender, nämlich ein Beschreibender oder auch ein Vorschreibender zu werden. Als Sachverständiger gewinnt er Zugang zur Autorschaft. Die Arbeit selbst kommt zu Wort."

Er resümiert: Ich hoffe damit gezeigt zu haben, dass die Darstellung des Autors als Produzent bis auf die Presse zurückgreifen muss. Denn an der Presse erkennt man, dass der gewaltige Umschmelzungsprozess ... nicht über konventionelle Scheidungen zwischen den Gattungen, zwischen Schriftsteller und Dichter, zwischen Forscher und Popularisator hinweggeht, sondern, dass er die Scheidung zwischen Autor und Leser einer Revision unterzieht."

Hier wäre eigentlich ein Verweis auf Brechts Radiotheorie(12) fällig gewesen, denn darin hatte Brecht ganz ähnliche Forderungen erhoben. Möglicherweise hatte Benjamin diese Arbeit nicht gekannt.

Schließlich kommt er auf die Fotografie zu sprechen: "Nun aber verfolgen Sie den Weg der Fotografie weiter.... Sie wird immer nuancierter, immer moderner, und das Ergebnis ist, dass sie keine Mietskaserne, keinen Müllhaufen mehr fotografieren kann, ohne sie zu verklären. Geschweige denn, dass sie imstande wäre, über ein Stauwerk oder eine Kabelfabrik etwas anderes auszusagen als dies: die Welt ist schön. (S.239)

"Ich spreche von dem Verfahren einer gewissen modischen Fotografie, das Elend zum Gegenstand des Konsums zu machen. In dem ich mich der neuen Sachlichkeit als literarischen Bewegung zuwende, muss ich einen Schritt weitergehen und sagen, dass sie den Kampf gegen das Elend zum Gegenstand des Konsums macht. [...] Die Verwandlung des politischen Kampfes aus einem Zwang zur Entscheidung in einen Gegenstand kontemplativen Behagens, aus einem Produktionsmittel in einen Konsumartikel, ist für diese Literatur das Kennzeichnende." (S. 241)

Nach der Darstellung Benjamins, im Anschluss an Lingner lässt sich folgendes Resümee ziehen:

Ausstellungskunst hat keinen produktiven Charakter. Produzent (Künstler/Kurator) und Konsument (Rezipient/Kritiker) stehen sich nahezu unvermittelt gegenüber. Was im 19. Jahrhundert noch als Neuerung zu betrachten war, ist heute als überholt anzusehen.

Ausstellungskunst ist ein Lieferantentum im Sinne Brechts, insofern, man davon ausgeht, dass die Kunst schon "da" ist, man sie nur gefällig heranschaffen muss. Um dann die Konsumenten zum Besuch der Ausstellung zu bewegen ist dann nur noch das entsprechende Marketing vonnöten.

Mit Lingner gehe ich von der These aus, dass Kunst nicht mehr vorgängig 'da' ist, sondern erst gesellschaftlich-kommunikativ hergestellt werden muss. Dialoghaft, wie Kurd Alsleben formulieren würde.

Die Entstehung moderner Kunst ankert weder im Erleben oder der Erfahrung (Rezeption), sondern in Mitarbeit.

Idealer Ort dieser kommunikativ-produktiven Kunst ist das Internet.

Internet

Die Bedingungen für eine produktive Kunst(13) lassen sich unter den Gegebenheiten des Internets unter folgenden Begriffen subsumieren:

- Distanzlosigkeit

- Offenheit, Unabgeschlossenheit

- Kommunikation

- Partizipation

Distanzlosigkeit(14) heißt, dass keinerlei Trennung mehr zwischen dem Werk und seiner Präsentation besteht. Im Internet ist eine explizite Ausstellung eines Werkes unnötig, denn als Internetseite ist es immer schon präsent. Eine Trennung von Werk und Ausstellung unter Online-Bedingungen ist sinnlos(15). Geht die Ausstellungskunst von der Vorstellung aus, dass Werk existiere in der Regel(16) schon vorgängig und unabhängig von der Ausstellung, so behauptet die Internetseite, dass Werk werde erst mit Beginn des Online-Zugriffs erschaffen.

Unabgeschlossenheit bedeutet, dass das Werk von seiner Entstehung ab einen offenen Charakter annimmt. Dieser ist nicht bloß zufällig, sondern von prinzipieller Natur. Arbeiten im Internet sind darauf angelegt, ständig weiter entwickelt, fortgesetzt, angeschlossen, abgezweigt, in sich selbst und in anderes zurückgeführt zu werden(17).

Produktionsmittel dieser Unabgeschlossenheit ist die Kommunikation, von der zu sagen ist, dass sie das Internet grundlegend bestimmt. Noch die einfachste Webseite vermittelt: Reagiere auf mich...(18). Im Internet hat jeder Anspruch auf Feedback.

Kommunikation führt in Folge zur Partizipation. Das Werk wird nicht mehr von einer Einzelperson geschaffen, sondern von einer Personenvielzahl, aus der manchmal nicht mehr abzuleiten ist, wer welchen Anteil hatte. Dass der Lesende jederzeit zum Schreibenden werden kann, wie Benjamin forderte, ist eine der herausragenden Eigenschaften des Internets. Dachte noch Brecht daran, die Radiohörer müssten explizit organisiert werden, so geschieht dies im Rahmen einer Autopoese nahezu von selbst. Man nehme nur als Beispiel die Online Enzyklopädie Wikipedia.

Stellte das 19. Jahrhundert das Werk noch zwischen Produzenten und Konsumenten, so ist unter den Gegebenheiten des Internets davon auszugehen, dass es als autonome Einheit nicht mehr existiert, womit Produzent und Konsument ineinander fallen. Allerdings nicht im Sinne Bourriauds(19).

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die in ihrer Zusammenfassung als Referenzlosigkeit gedachten Produktionsbedingungen des Internets in eine allgemeine, umfassende Signifizierung münden. Diese hat durchweg viralen(20) Charakter.

Da das Internet zum größten Teil aus Text besteht, ASCII Text, dieser Text durch Hyperlinks beinahe unentwirrbar verknüpft ist, erhalten Indizes, Archive, Datenbanken, schließlich Suchmaschinen eine überragende Bedeutung in der Ordnung der Begriffe. In den Datenbanken an erster Stelle aufzutauchen wird existenziell. Was nicht in Google erscheint, existiert nicht mehr. Wichtiger, als was gelistet wird, ist, dass gelistet wird.

Ich möchte mir hier erlauben, dies an folgendem Beispiel zu demonstrieren. Seit einiger Zeit gibt es ein Institut für Kunstkritik an der Städelschule. Gibt man aber bei Google Kunstkritik Frankfurt ein, so erscheint an erster Stelle eine Seite von The Thing Frankfurt, die sich kritisch mit diesem Institut auseinandersetzt(21). Die Städelschule erscheint erst auf Seite 2 der Suchmaschine. Besser wird es auch nicht mit Institut Kunstkritik Frankfurt. Selbst Städelschule Institut Kunstkritik gibt nur einen indirekten Hinweis auf das Institut der Städelschule. Und nebenbei, die Suche Kunststudium Frankfurt listet auch nicht die Städelschule.

Dieses kleine Experiment soll nur verdeutlichen, wie unter den Bedingungen des Internets jenen die Begriffe abhanden kommen können, denen sie ursprünglich gehörten.

Als ein anderes Beispiel möge nur eine Person vorgestellt werden, die auf der Thing Mailingliste (und auch auf anderen Foren) unter allerlei Pseudonymen systematisch manipulierte Ausstellungshinweise verbreitet. In Vorbereitung dieses Vortrages an der Städelschule, wurde ich von dem zuständigen Organisator gefragt, was es mit einer Internationalen Automobilausstellung auf sich habe, die ich im nächsten Jahr an der Städelschule kuratieren würde. Davon war mir nichts bekannt, aber es stellte sich schnell heraus, dass betreffende Person dieses Gerücht über einen Berliner Verteiler kursieren ließ. In ähnlicher Weise hatte jener Anonymus wissen lassen, ich spräche über das Ende der Yoko Ono statt Ende der Ausstellungskunst.

Es ist leicht derartige Manipulationen als Werke eines Gestörten abzutun, in Wirklichkeit offenbaren sie einen generellen Kampf um die Vorherrschaft der Begriffe im Internet. Zeichen können nur noch in den ihnen zugehörigen Kontexten entsprechend gedeutet werden. Fallen diese weg, oder werden unbemerkt verschoben, tritt Verwirrung auf. Dass sich entsprechende Person, es ist hier durchaus von einem Hacker zu sprechen, mit Vorliebe Ausstellungsankündigungen bedient, zeigt in aller Deutlichkeit ihre Abhängigkeit von medialer Darstellung auf.

Damit ist dieser Vortrag beendet, die Ausstellungskunst sicherlich noch nicht.

Anmerkungen

(1) Siehe dazu auch meinen Aufsatz: Art Frankfurt: Rundgang über eine uncharakteristisch weiße Fläche.

http://inter.zin.thing-frankfurt.de/20/art-frankfurt-rundgang

(2) O'Doherty Inside the white cube, In der weißen Zelle, Merve 1996

(3) Gartners, Fruchtig und Muttertag waren in Frankfurt Anfang der 90er Jahre Kunstprojekte, die sich außerhalb des Galerieraums etabliert hatten. Im Mittelpunkt stand mehr das Event als die Kunst. Ihr Programm, sofern man es so nennen mag, richtete sich daher vornehmlich an Insider.

(4) Programmatisch konnte daher der Raum Gartners verkünden: Erstklassige, zweitklassige, drittklassige Kunst. In der Regel war sie drittklassig, aber das war unwichtig.

(5) Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler, Dumont 1997

(6) Es sei hier an die Untersuchungen Sennetts zum Theater erinnert, der erklärte, dass der Künstler im 18. Jhdt. noch eine dem Personal zugeordnete Figur war, ein Lakai, während er im 19. Jhdt zu einer Person von übermenschlicher Größe aufstieg, die stellvertretend für das Publikum Gefühle äußern durfte, die das Publikum sich selbst nicht mehr zutraute.

(7) Vom Ende der Kunstausstellung und Ausstellungskunst,

https://ask23.de/resource/ml_publikationen/kt92-13_de

(8) In einem gerade erst für die Hessische Landesregierung erstellten Gutachten zur Verbesserung der Kultur verlangt der ehemalige Berliner Kultursenator Stölzl nach "Enzyklopädische Großausstellungen"

(9) Dem entgegen geht die herrschende Ausstellungspraxis nach wie vor davon aus, dass das Kunsthafte unmittelbar von den spezifischen Eigenschaften eines Trägers abhängt. Insofern wird die Produktion von Kunst als das Hervorbringen solcher ästhetischen Träger aufgefasst.

Darauf beruht die Vorstellung, dass Kunst garantiert auch dort geschieht, wo entsprechende Träger in ästhetischer Absicht gezeigt werden. Die Ausstellung wird als eine Einrichtung begriffen, von der die andernorts produzierte Kunst lediglich re-produziert und damit re-präsentiert wird (s. DISTANZKUNST und Benjamin....)

Doch Kunst ist heute nicht mehr ontologisch als eine material fixierte und ewig existierende ästhetische Substanz, die "Werk" genannt wird, zu denken. Statt von ihrer Naturgegebenheit ist von einer gesellschaftlich-kommunikativen Machbarkeit der Kunst auszugehen.

(10) In Metronome No. 7 Magnetic Speech, London, Paris, Oslo 2001

(11) In Walter Benjamin, Medienästhetische Schriften, Suhrkamp Frankfurt

(12) "Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d.h., er würde es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren."

(13) Von meinen eigenen Arbeiten sei u.a. auf The Thing Frankfurt verwiesen

(14) Dass dieser Begriff an erster Stelle steht ist nicht ohne Absicht, markiert er doch die entscheidende Argumentation in Benjamins Kunstwerk, wenn er von dem Verlust der Aura spricht, als Eindruck einer Ferne, so nah sie auch scheinen mag. Die Unmittelbarkeit des modernen Kunstwerkes geht im Sinne Benjamins einher mit seiner Ausstellbarkeit. Die Problematik des Begriffs, den Benjamin am Marxschen Gebrauchswert Tauschwert orientieren wollte, zeigt sich schon an seinen eigenen Beispielen. Mag die Fotografie ihm noch entsprechen, wird die Ausstellbarkeit beim Film schon mehr als fraglich. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, was an einem Film noch ausgestellt werden könnte. Viel viel später nach Benjamin zeigte sich das an den zurückliegenden Documenta- Ausstellungen, die eben unter dem Dogma der Ausstellung die Besucher in dunkle stickige Filmkabinen zwangen, statt ihnen eine DVD mit nach Hause zu geben.

(15) Gleichwohl ist diese Idee im Galerienkontext nach wie vor präsent, insofern man von der Vorstellung ausgeht, das Werk entstehe in einem abgelegenen dreckigen Atelier, und die Galerie mit ihren weißen Wänden schaffe die ideale gereinigte Umgebung, in der das Werk erst erscheinen könne, also endlich abgeschlossen werde.

(16) In wachsendem Maße reagiert zeitgenössische Kunst auf diese Beschränkung, in dem sie Werke explizit für die Ausstellung schafft.

(17) Dem kann das 'herkömmliche' Kunstwerk in der Regel nicht folgen. Wenn es im Sinne von Groys auf das Museum hin geschaffen wurde, so muss es abgeschlossen sein. Denn das Museum als Garant des Kunst-Wertes kann sich nicht auf Werke einlassen, deren Wert sich ständig verändert.

(18) So erklärt der Internet-Experte Gerry McGovern: If you are in the internet you are in sale. Ein Bookmark ist das erste und wenigste, und doch bedeutet es Ich hab dich 'gekauft'

(19) Bourriaud formuliert in Postproduction ebenfalls diesen Gedanken, geht aber dabei von der Überlegung aus, dass sich Künstler als Produzenten beliebige vorgefertigte Werke aneignen könnten, und dabei partiell in die Rolle von Konsumenten schlüpften. Bourriaud negiert damit keineswegs die Rolle der Künstler als Produzenten. Ihre Relativierung bedeutet im Gegenteil eine Potenzierung ihrer Macht. Siehe Postproduction, erschienen bei Lukas & Sternberg/Frankfurter Kunstverein.

(20) Die Metapher des Viralen bezieht sich im Folgenden auf die Fähigkeit des Virus fremde Zellen/Organismen zu kapern und in Bezug auf die eigene Reproduktion zu gebrauchen.

(21) Siehe: http://www.thing-net.de/cms/artikel194.html